海外ではもはや「当たり前」になっている「歩行者」や「人の活動」を中心に据えた公共空間のあり方を、日本ではどうしたら実現できるのか。7月29日に行われた、「“RePUBLIC talk “パブリックライフ”と公共空間のこれから」では、公共R不動産ディレクター馬場正尊が、異なる立場で都市に向き合う識者3人とともに、その可能性を考えました。4回にわたりお届けするイベントレポートの第3回目で、ゲストのレクチャーから、いよいよ対談へ。パブリックスペースを変えるための3つのファクターとして「新しい指標」「新しい組織」「新しいプロセス」が示されます。さて、どのような可能性が見えてくるのでしょうか。

(登壇者のプロフィールはこちらからご確認いただけます。)

パブリック空間を変えるのに必要な3つのこと

馬場正尊敬(以下、馬場):さて、3人のお話を聞いて、今3つの新しい何かが起ころうとしていて、それを推し進めなければならないのではないかという気がしてきました。一つ目は新しい指標です。これから、都市計画をするための、新しい物差しを作らなければならない。日本は1922年のコルビュジェの作った指標のまま都市の評価基準から変わっていないので、これを変えていかなければいけない。二つ目は新しい組織。僕はPPPエージェントの話をしました。中島先生はニューヨークのBIDやもっと小ぶりな民間組織の話をされましたが、非常に興味があります。秋山さんには、そういう民間に管理を手渡していく方法があるのかお聞きしてみたい。三つ目は新しいプロセスです。URの話でも、とりあえずやってみる、ということでしたし、ニューヨークでは言い訳づくりのための社会実験ではなく、確実に実現するために社会実験を通じて街を変えてきましたよね。この新しいプロセスの描き方と承認の仕方が必要ですよね。この3点セットがなければいけないということが今日の議論ではっきり分かったと思います。

公共空間を変えるポイント①:「新しい指標」

馬場:ではまず、新しい指標について。島原さん、より具体的にどうやってあの指標をつくったのかということと、またそれを都市にインストールできないかということについてお聞きできますか?

島原万丈(以下、島原):“センシュアス・シティ“で発表した指標は、予備調査を踏まえて統計的な検証を重ねて、60個くらいの候補から32個まで絞っていきました。いわゆる通常の都市評価で外せないような、子育て、通勤利便性、病院数などの数値で測れるデータは一つも入ってないのが特徴です。考えてみれば、これらの重要度は特定のライフスタイルに限定されるんですよね。

センシュアス・シティの指標を現実的な都市計画にすぐさま挿入するのは難しいかもしません。しかし、これまで「こういう雑多な街っていいよね」といった時に単なる「好みでしょ」、と返されていたものを、客観的な指標で挑戦し続けることが大切なのではないかと思っています。

失われる都市の身体性(島原万丈)

失われる都市の身体性(島原万丈)

馬場:なるほど。次に、中島先生、ニューヨークのエリアマネジメント主体のプロポーザルに使われる指標がすごいなと思ったんですが、それをもう少し詳しく説明してもらえますか?

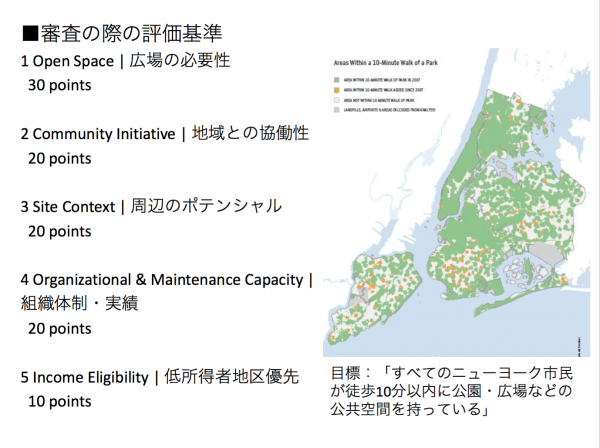

中島直人(以下、中島):基本的には、周りに空き地がいくつあるとか、所得などデータ的なものです。その中で、彼らが一番こだわったのが10分のアクセス。なぜ「10分」かというのはひとまず問わなくてもよくて、みんなが確かにそういう街っていいなって思えるものならそれでいい。これが一番効いているみたいです。やっぱり重要なのは、そこにニューヨーク市のビジョンがあって、ビジョンにそった指標を満たしているというところでしょうね。広場をつくって何を期待しているのか?そこで何がやりたいのか?という理想があって、周りへの波及を考え、根本的な広場の思想を反映したものになっている。BIDが必要な広場を使って、その地区をどうしたいのかが明確なのです。

馬場:エリアのビジョンを明確にしつつ、それに合わせた指標が設計されているんですね。基本的に日本の指標は機能指標だけですが、島原さんのレポートでは、あえてその機能指標を選んでいないわけですよね。ニューヨークではそのセンシュアス的な感覚をうまく取り込んでいる感じがありますね。

ニューヨーク市広場化プロジェクトのパートナー選定の審査基準(中島直人)

馬場:秋山さん、URはプランニングしながらまちをつくる会社ですよね。その都市をつくっていくための指標として、このような指標を導入していく可能性とかあるのでしょうか?

秋山仁雄(以下、秋山):これまでハード寄りのプランニングを進めてきたので、ソフト的な評価指標を我々もまだ持ち合わせていないんです。しかし、今後、間違いなく都市が縮退していき、その利活用が重要になってくるフェーズになり、重視せざるを得ないだろうなと思っています。例えば、現在は各種計画の中で、「にぎわい」、「交流」というワードで十把一絡げに語られるのですが、そのにぎわいって具体的に何なの?交流って、どこで何が起こることなの?全部お店の中なの? といったことを解き明かすのが、このパブリックライフの調査で、それをデータ化して指標にすると、使えるものになるのではないかと思っています。

島原:本当に、今の評価指標らしきものって雑ですよね。行政の都市計画では「憩いの場を作る=公園」と短絡的になってしまっている。 行動から発想すれば、憩う方法はいくつもあって、ハードは一つの手段であるはずなんですけど。

馬場:これまでの都市計画は「名詞」で作られてきたんですよね。島原さんとゲールの方法論の共通点は、都市を「名詞」ではなく「動詞」で語ったということだと思います。ゲールの本は読んでいて楽しかったんですよね。なぜかというと、動詞で語られているから、読んでいる側もコミットしやすい。「ちょっとした窪みのところに身を寄せてどうしたこうした」とか、人間の行動があって、そこから都市をつくろうとしている。そのあたりが、非常に近いなぁと思いました。

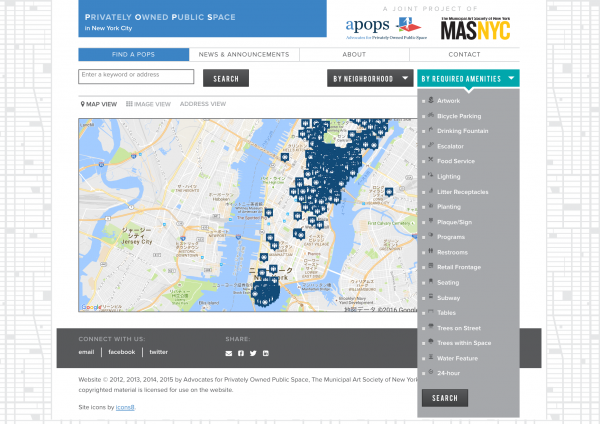

中島:それと関連してニューヨークの公開空地のご紹介をします。ニューヨークの公開空地をリスティングしたウェブサイト(http://apops.mas.org/)があるのですが、これは行政ではなく民間のNPOが作っているんです。ニューヨークに無数にある公開空地を全部マップに落とし、インデックスが作られて検索できるようになっているんです。そのインデックスは、「電源がある」、「パフォーマンスできる」、「座れる」、など「〜ができる」という指標になっています。それらの空間は全てPOPS(Private Owned Public Space)と呼ばれています。指標というのは誰が作るかが重要で、管理する側と使う側では基本的に全然違う評価なんですよね。ここでは「静かなことに向いている」、「販売に向いている」などユーザーの評価が並んでいます。公開空地に関する見方が日本とは全く違うんです。

ニューヨークの公開空地についての情報が集まるPOPS

ニューヨークの公開空地についての情報が集まるPOPS

公共空間を変えるポイント②:「新しい組織」

馬場:まさに、僕が必要だと思っているPPPエージェントなるものが、中島さんのおっしゃるニューヨークのBIDやその他の中間組織に当たるものなのではないかと思います。中島さん、そのあたりについて、もう少し教えてください。

中島:BIDというのは地権者の組織です。負担金をエリアにかけることができて、そこで自動的に、税金の一部という形で地元に入ってくるんですよ。その仕組みを日本に取り入れるのは税制上難しいのですが、それが日本の商店街との大きな違いです。つまり、会員組織だと、どうしても会費はなかなか集まらないし、入会しない人もいる。それが、BIDの場合はそのエリアに権利を持っている人が、お金を支払い、財政基盤が強力な組織をきちんと持って運営します。そしてその組織では必ず専門家を雇います。マネジメントのプロを雇っている組織=BIDがあるというのが一つの特徴ですね。大阪でもBIDの日本版をやろうとして、少しアメリカの形とは異なりますが実現しようとしています。

ニューヨークの中間組織のもう一つの特徴は、公共領域を専門とする人達がいるというところです。High Line(ハイライン)を例にあげると、あのプロジェクトは2人の住民が始めたものなんですが、2人を専門家と結びつけたり、コンペのやり方をちゃんと教えてあげたりする組織がサポートして実現できたんです。つまり、誰かの発想で自分が使いたいと思っても、どう使えばいいか分からない。行政とのチャネルも、専門家とのチャネルもない。その両者を結びつけたり、場合によっては、デザインや調査の支援をするような職業があるんです。そういう組織が何個かあって、そこが必ず面白い公共空間のプロセスに関わっている。そうした組織は、通常のフィー以上に寄付や競争的なファンドによって運営されています。そのあたりも特徴的ですね。

ニューヨークのHigh Line

ニューヨークのHigh Line

馬場:BIDはある程度お金があって、不動産資産がしっかりあって、そこがちょっとでも価値上昇すると利益がでるようなところで運営されていますが、日本でそんなBIDを作ろうとしても、現状は難しいという感覚を持っています。地価の高いエリアなら実現できそうですが、現実的にはそうではないエリアがほとんどで、そこでの中間組織の作り方がまだしっくりきていません。小さな中間組織というのは、主体もバラバラですか?規模やある特性を持った人材がいるのだとか、調査して分かったことはありますか?

中島:ニューヨークはたくさんBIDがあって、タイムズスクエアやブライアントパークは本当に例外的で大きいのですが、ほとんどが日本の商店街と変わらない規模のものもあります。でも、そこでも一人ぐらいはマネージャーが雇えるんです。面白いのは、マネージャーっていう人たちはBID間を渡り歩いて仕事しているんです。大学を卒業して小さなBIDに就職し、そこである程度実績を出したら、次は少し大きなところ見つけて異動する、といったように。さらにマネージャーたちも横でつながっているのでノウハウを共有することができます。やっぱりどんな小さなBIDでも専門家はいるんですよ。

馬場:じゃあ、大きいBIDだと高い給料がもらえたらりするんですか?

中島:もちろんです。その分大変でしょうが、正当な報酬を受けられるようになっています。

馬場:エリアマネージャーという職業が成り立つということですね。

中島:税金を通さずに、直接パブリックなお金がエリアマネジメント組織に入るんですよね。

馬場:日本でもその仕組みつくらないといけないですよね。そこで食っていけるような状況にしたい。

馬場:URも団地のマネジメントや、社会実験といった形で、最近エリアマネジメント分野に意識的になっているように感じるのですが、いかがですか?

秋山:URとしては、まずやってみた、ということが一つの成果かと。やってみて、マネタイズして、経済的に回るようなそういう仕組みが大切だろうな、と思いました。馬場さんの著書の『エリアリノベーション』の中で、4つのキャラクター(不動産、建築、メディア、グラフィック)が必要という話がありましたが、それに加えてファイナンスが分かる人がいると、そういう組織が回っていくのではないかと思います。

馬場:スモールBIDみたいなものが日本にも必要で、その組織形態、人材の種類がいる。これはポートランド市開発局の山崎満広さんに聞いたんですが、アメリカのBIDの中には、ランドスケープデザイナーや建築家、グラフィックデザイナーがいます。だからまちのクオリティが保たれてる。その中にヒントがあるし、その日本版みたいなものが発明したいなと思っています。 URがやっているプロジェクトの中で、エリアマネジメントの新しいタイプの組織を作って実験的にやってみるという可能性ってありますか?

秋山:エリアマネジメントの組織自体は財源的な問題などがあり、すぐには難しいですね。しかし、そういうものが大事だという話は増えつつありますし、実務をやっている中で、今後こういう人材が必要なんじゃないかというのは見えてきているように思います。

次回、最終回では、公共空間を変えるポイントの3つ目「新しいプロセス」についての議論の模様をお送りします。楽しみにお待ちください!

【関連記事】

◆RePUBLIC talk(1) “パブリックライフ”と公共空間のこれから[レポート]

◆RePUBLIC talk(2) “パブリックライフ”と公共空間のこれから[レポート]