石川県加賀市で、新しい保育と教育の実践が始まっています。保育園だけではなく、地域全体で子どもを取り巻く環境について考える。創造・表現力を育む子どもひとりひとりの探究活動にまちぐるみで関わっていく。そんな「子ども」を中心としたまちのあり方を目指しています。

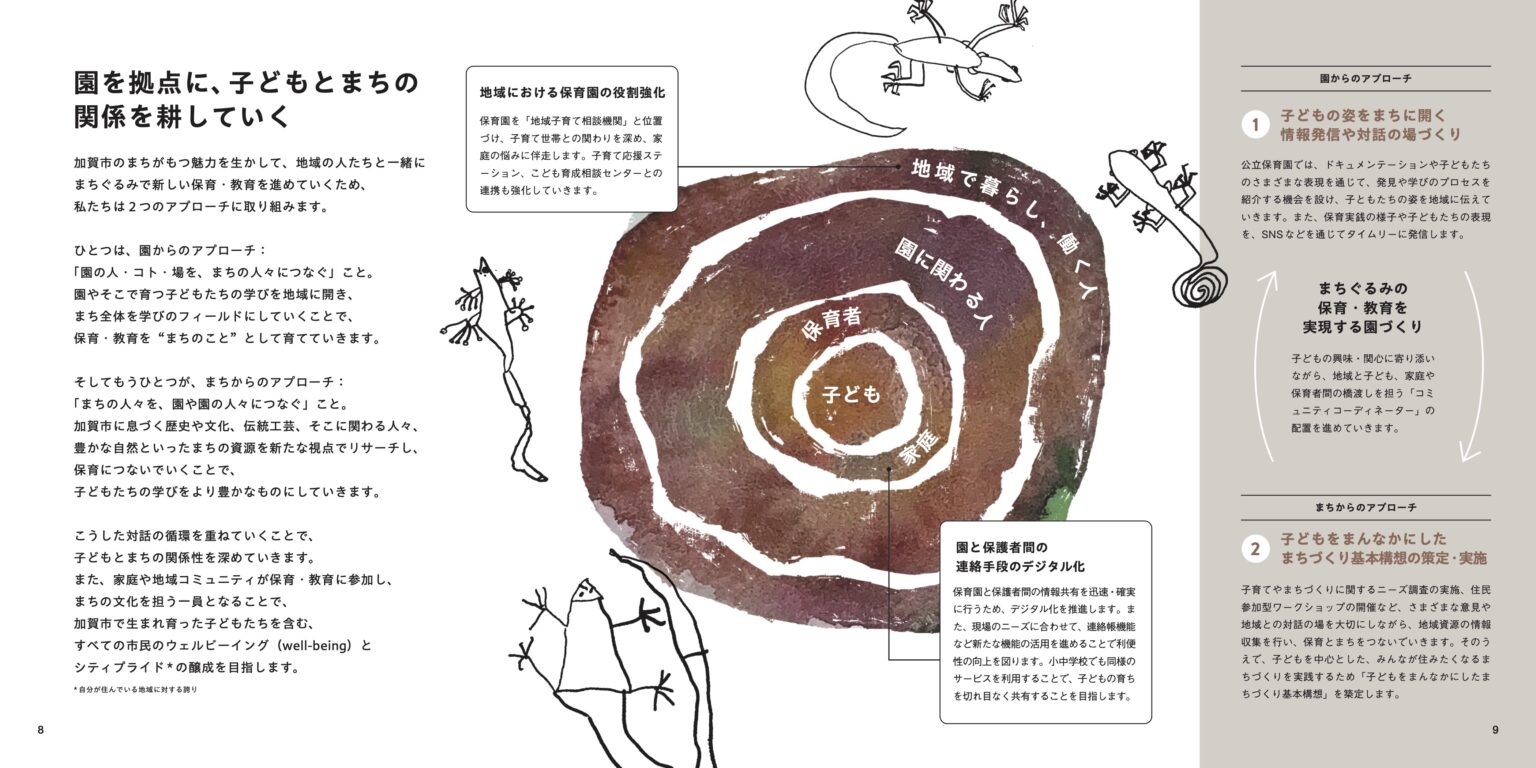

公共R不動産では、加賀市と連携協定を結ぶまちの研究所株式会社と連携し、子どもをまんなかにしたまちづくり基本構想の推進に伴走。公共空間としての保育園のあり方やまちとの関わり方を捉え直し、まちと保育をつなぐ取り組みを支援しています。

創造性を育む保育・教育実践とは

少子化や人口減少などにより各地で学校の統廃合が加速している今、改めて「教育」の価値が見直されています。正解のない社会と共に生きる時代だからこそ、私たちひとりひとりが創造性を発揮し、未来を描く力が求められています。

これからの時代に求められる力を育むべく、加賀市では様々な教育改革が進められています。令和4年度に策定された新しい学校教育の指針「Be the Player」では、「子どもの『今』も『未来』も幸せに、well-beingを実現する学びの改革」に向けて、「学びを変える」「誰一人取り残さない」「未来は自分で創る」「地域と一緒に」という4つのプロジェクトが掲げられています。

令和5年度には「創造性をはぐくむ保育・教育の実践」をテーマにした保育ビジョンも策定。今回ご紹介するプロジェクトもこの指針と連動しています。

「まちぐるみ」の保育に向けた実践がスタート

保育ビジョンの実現に向けて加賀市とタッグを組むパートナーは、東京都内6ヶ所で認可保育園「まちの保育園」と認定こども園「まちのこども園」の運営で得られた知見を生かし、子どもの環境を、自治体・企業・NPO・アーティスト・科学者等、あらゆる社会の主体と共創することを試みている「まちの研究所株式会社」。

保育園とこども園には子どもと地域をつなぐ「コミュニティコーディネーター」を設置したり、パン屋やカフェなどのコミュニティ機能を持たせるなど、子どもを中心とした地域コミュニティの実践が行われています。

園の運営だけではなく、渋谷区の子育て支援施設の運営や、子どもの創造性を育むイタリアで生まれた教育実践「レッジョ・エミリア・アプローチ」の普及促進を担う国際団体「レッジョ・チルドレン」を中心とした国際ネットワークの日本窓口団体(JIREA)の運営を務めるなど、幅広い活動が行われています。

そんなまちの研究所株式会社と加賀市が令和4年度に連携協定を結び、「まちぐるみ」の保育に向けた実践がスタートしました。創造性を育む保育・教育導入推進プランの策定や探究的な学びの充実を図る専門人材の育成、小学校教育との接続などが行われる中で、特に力を入れて取り組まれているのが公立保育園12園のうち4園の「リーディング園」での実践。まちの研究所及び「まちの保育園」「まちのこども園」を運営するナチュラルスマイルジャパンの教育専門家がリーディング園に伴走し、地域と連携した子どもたちの探究的な学びの充実を目指したモデルづくりが行われています。

地域全体で子どもの創造性を育む

レッジョ・エミリア・アプローチのスタディツアー

加賀市の保育ビジョンにおいて重要視されている考え方のひとつは、まちの保育園・まちのこども園の実践でも取り入れられているレッジョ・エミリア・アプローチの教育哲学にもとづく「子ども観」と「コミュニティ観」。

レッジョ・エミリア・アプローチとは、北イタリアの都市レッジョ・エミリアの市立学校で普及している教育アプローチで、地域全体で子どもを育む文化が歴史的に受け継がれています。1990年代にアメリカ版ニューズウィーク誌に世界で最も先端的な幼児教育として取り上げられたことを発端に教育界で高く評価されています。

令和6年11月には、リーディング園で働く5名の保育士と市の担当者1名がレッジョ・エミリア市を訪問するスタディツアーに参加。

杉山京子(動橋保育園 フリー主任保育士)、三谷邦代(加陽保育園園長)、松村里美(スワトン保育園主任保育士)、浅井静香(橋立保育園園長)、辻真子(加陽保育園保育士)、宮田愉美子(加賀市子育て支援課主任専門員) (撮影:公共R不動産)

全8日間の行程で行われたスタディツアーは、保育・教育実践のアーカイブ収集や人材育成機能などを担うローリス・マラグッツィ国際センターでのレクチャー、自治体立保育施設の視察、現地保育士との対話の時間など、地域に根付く子ども観とコミュニティ観をたっぷり感じ取れるプログラム。

子どもひとりひとりが尊重され、まち全体が子ども目線でデザインされているレッジョ・エミリア市。そこには言葉にならない感動があったと口を揃えます。

「保育園だけじゃなく、街の石畳も、建物の窓も、家のドアもひとつひとつに遊び心があって。子どもという存在が全力で受け入れられている社会だと感じました」と杉山先生が語るように、子どもたちが一市民として扱われる様子は街のあちこちで感じられたそう。

例えば市内の広場やマルシェで大人たちがエスプレッソやワインを楽しむ傍らにはいつも子どもたちの姿があったり、街なかの美術館や劇場でも子どもと大人が分け隔てなく楽しめる空間づくりへの工夫を感じられたり、そんな何気ない風景からも、子どもたちが自然にまちに溶け込み、当たり前に受け入れられているレッジョ・エミリアの文化を感じたと言います。

現地の保育園への視察では、「役職や立場に関わらず、子どもの探究に向き合う保育園全体の姿勢」が印象的だったという声が多く挙がりました。

日本では保育士が中心に子どもの学びを考えるのが一般的ですが、「レッジョ・エミリアでは違ったんです。栄養士や用務員の方も、アトリエリスタ*1も、保育園で働くあらゆる立場の方が子どもたちに関わり、ひとりひとりの探究に寄り添っていた。職種によって部屋を分けず、チームとなって働いていたのがとても印象的でした」と先生方は言います。

*1 レッジョ・エミリア・アプローチにおける芸術分野の専門家。保育園のアトリエで素材や道具を揃えたり、子どもたちの表現活動をサポートする。

国際センターでは世界中から多くの視察を受け入れ、保育・教育実践者やまちづくり関係者に学びの機会を提供しています。(日本でも「JIREA」主催にて、毎年開催)

保育園、家庭、社会が一体となった保育の形

例えば松村先生は、ある子どもの「ひなぎく」という花の探究活動に関する実践報告が心に残っていると言います。

「視察先の保育施設で、おうちの方にお花を贈りたいという子がいたんです。でも、目の前のひなぎくのお花を摘むことに躊躇する子どもの姿があったそうです。そこで、お花を摘まずにおうちの方に贈る方法はないか?用務員さんなど保育士以外のメンバーも含め、みんなで熱心に対話するんです。おうちの人とお花、両方に対して優しさを持っている子どもの心を大切にしていく。持ち帰るべきはこのプロセスそのものだなと感じました」

子どもの創造性を育むために、保育園全体で教育に向き合う。それは保育園の内側だけではなく、地域社会に対しても同じ姿勢が垣間見えたそう。

「例えば、ある子どものお迎えの時間が遅くなってしまう傾向が見られたときに、保護者個人の問題ではなく、園全体の問題として整理することで、課題を園の外=社会に開いてみんなで検討していくのだそうです。それが当たり前、という園の皆さんのスタンスに驚きました」と杉山先生。

「子どもへの価値の置き方がまったく違うのではないか」と三谷先生は話します。

無限の可能性を持った子どもたちをまち全体で育む文化が歴史的に受け継がれてきたレッジョ・エミリア市。ローリス・マラグッツィ国際センターによる研究成果を誰もが見ることができたり、「パブリケーション」と呼ばれる各保育園での教育実践をまとめた制作物の膨大なアーカイブが公開されていたりと、市全体としてのバックアップの手厚さも感じたそう。

これから新しい実践が始まる加賀市に何を持ち帰ることができるのか? レッジョ・エミリア・アプローチをただそのまま導入するのではなく、加賀市らしい保育の形とは何か?

スタディツアーをきっかけに、加賀市の魅力を活かすより良い保育の形について改めて向き合っていると先生方は言います。

加賀市らしさを学び直す

例えば浅井先生の働く保育園のそばには漁港があり、漁師さんの存在が身近なのだそう。魚好きの子どもと漁師さんをつなげたり、好きな魚を実際に見て観察したり、様々な機会をつくりだせるのではないかと言います。

「研修に行ったことで、まずは私たち自身がまちをもっと知ることで、子どもと地域に還元できる可能性が広がるのではないかと感じました。子どもがまちのことをよく知り、まちを好きになるきっかけをつくりたい。祭りも盛んな地域だし、地域とできることはいっぱいあるはず」と浅井先生は話します。

辻先生は、帰国後、温泉という加賀市の魅力に改めて気が付いたと言います。加賀市には「総湯」という温泉の共同浴場の文化があり、古くから地域コミュニティの共有財産として大切にされてきました。

「市内には総湯がたくさんあるんです。みんなで楽しめる温泉があることの喜びが当たり前になりすぎていたのかもしれないなと帰国後にはっとしたんです。温泉以外にもきっとまだそういう魅力があるはずですよね。子どもにも聞いてみたいし、自分も見つめ直したいですね」と、地域を捉える目線にも変化があったと話します。豊かな自然やお祭り、伝統文化はもちろん加賀市の魅力ですが、一方でそれさえも自分たちの決めつけや思い込みが入っているのかも?と先生方は話します。

「まっさらな目でイタリアを見つめたことで多くの魅力を発見したように、加賀市のことも同じように見つめてみたい。そのためにも、子どもと一緒に取り組むことが重要なんじゃないかと強く思うんです。子どもの見方や考え方や気づきって本当にすごい。子どもたちと一緒に学んでいくプロセスをつくり出したいですね。」

お芋掘り、発表会など行事の変化

子どもの探究・表現活動を中心に考え、保育や教育における従来の「当たり前」を見直すことを大切にするレッジョ・エミリア・アプローチ。加賀市においても、様々な恒例行事や習慣について考え直す機会になっていると言います。

たとえば、秋の恒例行事、お芋掘りに変化があった園も。

「毎年恒例のお芋掘り行事も、せっかくなら探究活動と結びつけられないかなと考え、各クラスでの根っこや葉っぱをテーマにした探究活動と結びつけ、お芋をみんなで探究するきっかけにしようと試みました。もともとはお芋を掘る1日だけの行事でしたが、2週間かけて根っこや葉っぱの観察をしたり、土の中にいる虫を見つけたり、それぞれの興味関心を膨らませる時間になりました」と辻先生は振り返ります。

お芋を絵にしてみたり、掘り起こした根っこで背比べをしてみたり、異年齢で交流したり。ひとりの子どもの探究がさらに別の発見を生み、次々と多様な活動が生まれたと言います。複数クラス合同の取り組みを通じて、職員同士での連携もいつも以上に促されたとのこと。2023年〜2024年の実践を振り返ると、「とにかく職員間でたくさん話すようになった」と口々に語る先生方。「今までの”会議”のような会話ではなく、”次はどんなふうに子どもの探究を膨らませられるだろう?” 、”その子の言葉にはどんな意味があったんだろう?” とより深く対話する時間が増えています。何より、当たり前になっていた行事や習慣を見直し、職員自ら行動していることが本当に素晴らしいと感じます」と三谷先生は振り返ります。

保護者との対話

一方で、中には保育園が変わることに戸惑う保護者もいると言います。例えば一般的な保育園における「発表会」と言えば、それまでの集大成を見せる場。そこに向けて子どもたちが踊りや劇を完成させ、当日はキラキラした可愛らしい衣装を身に纏い、保護者も張り切って子どもの「発表」を見に訪れる。

しかし加賀市の保育ビジョンにおいて大切にしていることは、子どもたちの探究活動の「プロセス」そのものを伝えること。昨年度から「発表会」ではなく「表現会」に切り替え、既存の物語ではなく、子どもの探究活動で生まれた物語をそのまま創作劇にし、衣装も子どもたちの手作りに変えたそう。

そんな変化に「これまでの晴れの舞台としての発表会のままがよかった」という保護者の声も。その意見ひとつひとつに耳を傾け、丁寧な対話を大切にしていると言います。その結果、時には保護者のほうから「レッジョについての本を貸してほしい」と言われたり、徐々に反応も変わってきていると杉山先生は話します。

「自分の子どもの通う園に、途中から新しい方針が導入されることへの戸惑いがあるのは自然なこと。表現会では、当日までのプロセスを伝えるために映像を制作したりと、伝え方も工夫しました。子どもの世界観や価値観が羨ましい、子どもたちには無限の可能性があるといった感想も多く聞こえ、とても嬉しかったですね」と三谷先生と辻先生。

その他にも、保護者が子どもの送迎時に様子を感じられるように保育園の玄関や教室に作品を展示したり、園での実践を日常的に共有することも大切にしているそう。「子どもたちは常につくり出している」過程そのものを伝えることで、保護者だけではなく、職員、地域全体に良い影響が広がっていくことを信じていると先生方は言います。

来年度からすべての公立保育園で導入へ

来年度以降は、市内全ての公立保育園での実践が始まります。保育士のみなさんへのサポート方法やこれまでの実践知の共有方法、地域の巻き込み方など課題はあるものの、「まずはやってみてほしい」と子育て支援課の宮田さんは言います。

「とにかく対話が大切。そのための時間を各保育園でどうつくれるか?そのための環境づくりは私たち行政側の仕事でもある。同時に、どうしたらいいか分からないという悩みを持つ先生方にも、やったら楽しいよって伝えていきたい。この取り組みの視点が入ったことで、日々の保育実践がより深まったという声がやっぱり多いんです。子どもも自分も学び続けられる、ポジティブな機会と捉えられるような発信やサポートに力を入れていきたいです」

レッジョ・エミリア市でのスタディツアーとこれまでの実践を通して、今後加賀市の保育がどのように進化していくのか期待が膨らむインタビューとなりました。

2025年2月23日(日)には、加賀市のこれまでの保育実践と報告と振り返りの場としてシンポジウムが開かれます。お申し込みは2月17日まで受け付けているそう。

<加賀市の保育のみらい2024-2025 ~加賀の自然とこどもたち~>

日程:2025年2月23日(日)

会場:加賀市動橋地区会館

詳細・お申し込み:

https://www.city.kaga.ishikawa.jp/soshiki/shiminkenko/kosodate_shien/7/13261.html

【第1部】 10時~12時30分

・加賀市保育ビジョン進捗説明

・実践事例報告

・オープンダイアログ (保育・教育とまちづくりをテーマとした有識者による対話)

【第2部】 14時~16時

・基調講演 秋田 喜代美 氏 (学習院大学教授/東京大学名誉教授)

また、子どもたちの作品を加賀市内の公共施設、観光施設などに展示する「こどものこえ展 inかが」の開催や、JIREAが主催するレッジョ・エミリア・アプローチの国際展覧会が加賀市にも巡回するなど、今後も「まちぐるみ」の保育に触れられる機会が予定されています。ぜひ、今後の加賀市の取り組みにも注目してお待ちください!

<こどものこえ展inかが>

開催期間:2025年2月下旬〜3月末頃

開催場所:市内の公共施設、観光施設など

<「ボーダークロッシングス」展>

開催期間:2025年3月1日(土)〜3月9日(日)

会場:加賀市山代スマートパーク

入場:無料詳細:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000082464.html