投稿

姫路市独自の道路活用の仕組みが誕生!「ウォーカブル促進プログラム」とは

2024/3/29令和5年7月、兵庫県姫路市で「ウォーカブル促進プログラム」が本格スタートしました。このプログラムは、民間主体の居心地の良い空間をまちなかに増やすため、個人から企業まで、多様なプレイヤーが道路空間を使いやすくなる仕組みです。 一般的に、道路を活用する場合、道路管理者や警察など各部署へ個別に調整する必要があります。行政・警察側の許可基準が明確でないことも多く、スムーズに事が運ばないこともしばしば。 そのような課題に着目した「ウォーカブル促進プログラム」は、姫路市として審査基準を独自に策定し、道路を活用した企画を認定することで、プレイヤーが各種許認可を取りやすくなったり、一本化されたワンストップ窓口を設けることで、いつでもプレイヤーが相談や助言を受けることができるのが特徴。そのような姫路市オリジナルの道路活用の仕組みづくりに関わった皆さんに、お話を伺いました。

歴史を感じる重厚な公共物件3選

2024/3/27「公共不動産データベース(公共DB)」から、テーマに沿って公共R不動産メンバーが気になる物件をピックアップするシリーズ。今回のテーマは「歴史を感じる重厚な公共物件3選」です!ピックアップ担当は、飯石藍さんです。

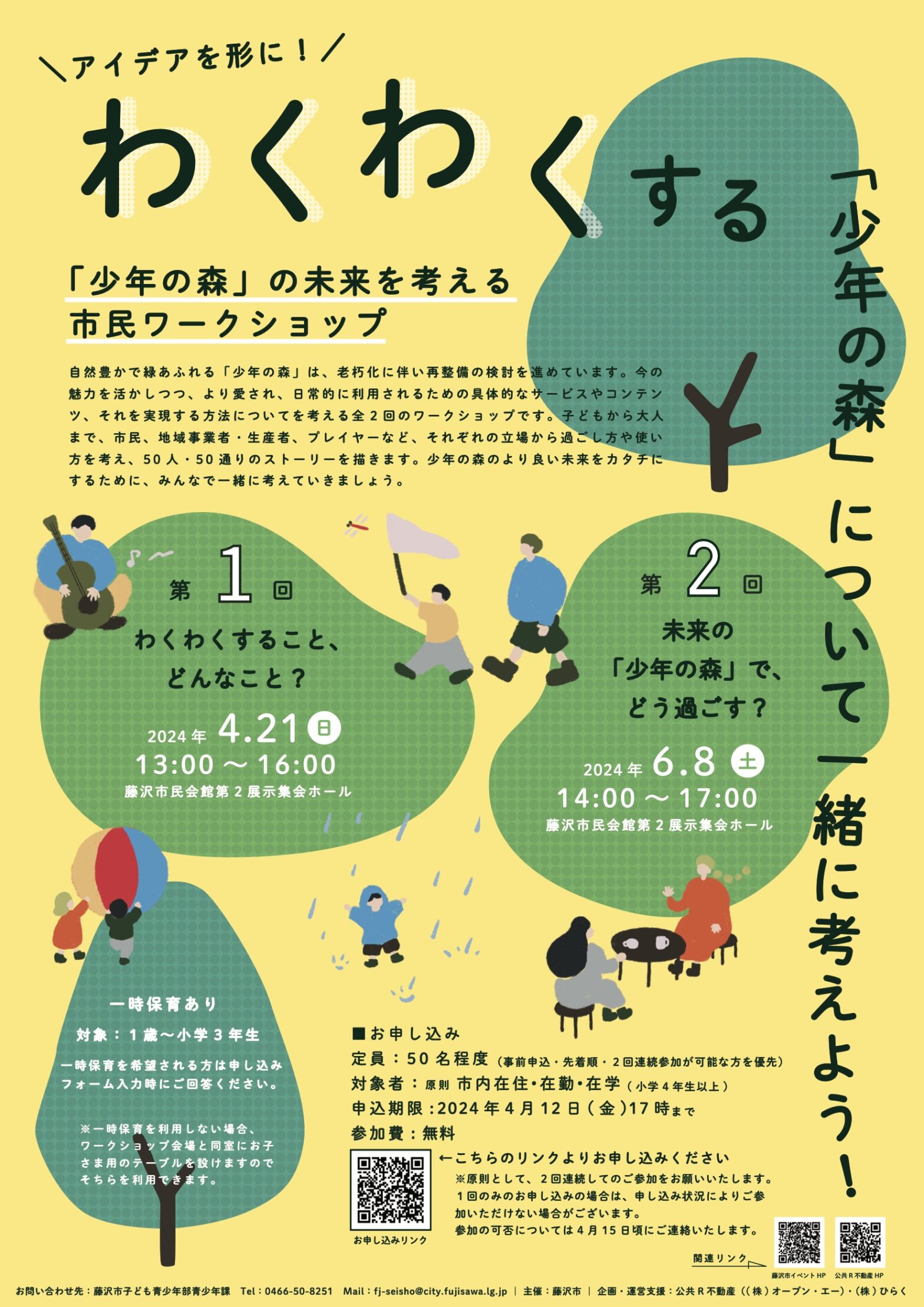

[4/21、6/8]参加者募集!わくわくする「少年の森(藤沢市)」の未来についてアイデアを出し合う市民ワークショップを開催します

2024/3/25自然豊かで緑あふれる「少年の森」は、老朽化に伴い再整備の検討を進めています。今の魅力を活かしつつ、より人びとに愛され、日常的に利用されるための具体的なサービスやコンテンツ、それを実現する方法について考える全2回のワークショップです。子どもから大人、市民、事業者、生産者など、それぞれの立場から過ごし方や使い方を考え、50人・50通りのストーリーを描きます。少年の森のよりよい未来をカタチにするために、みんなで一緒に考えていきましょう。

【レポート後編】多彩なプロジェクトから見る、新しいパブリックのかたち。NEXT PUBLIC AWARD 公開プレゼンテーション/最終審査

2024/3/14公共空間活用の新たな可能性を発見する「NEXT PUBLIC AWARD」。2023年12月に公開プレゼンテーションと最終審査を行いました。後編では、審査員による振り返りとディスカッションについてレポートします!

【レポート前編】未来の「パブリック」を指し示すプロジェクトに出会う!NEXT PUBLIC AWARD 公開プレゼンテーション/最終審査

2024/3/14公共空間活用の新たな可能性を発見する「NEXT PUBLIC AWARD」。2023年12月に公開プレゼンテーションと最終審査を行いました。全国から集まってきたユニークなプロジェクトの数々についてレポートします!

市民主導の社会実験「URBAN PICNIC」が導き出した「公園の最適解」とは/神戸市・東遊園地

2024/3/11150年前の開港以来、多くのひとを迎えてきた港町・神戸の中心地、三宮。観光客が賑わう駅前からほど近い場所に、市民が日常を過ごす憩いの公園「東遊園地」があります。2023年4月にリニューアルされた園内には、2015年から2021年までの7年間で行われた社会実験「URBAN PICNIC」を経て実装された芝生広場やカフェが加わり、近隣住民に癒しの時間を提供しています。今回は「神戸のまちがこうなったらいいな」という市民のアイデアから始まった社会実験「URBAN PICNIC」の軌跡を紹介します。

「Public Space Chart(仮)」#04 /『パタン・ランゲージ』をもう一度読んでみる!

2024/3/6公共空間のあり方も使われ方も多様化する、激動期の今、改めて「公共空間を客観的に評価できる指標をつくってみたい」という壮大な野望を抱く岸田研究員と内海研究員。名づけて「Publicc Space Chart(仮)」。第4回目の今回は、妄想会議の中で時折会話に出てきていた、岸田研究員の「公共空間版パタンランゲージ」なるワード。その発想の源流となるクリストファー・アレグサンダーの名著『パタン・ランゲージ―環境設計の手引』(鹿島出版会、1984年)とその後の進化について、改めて読み解きます!

港湾と河川と公園…管理主体が異なる区域の活かし方。滋賀県大津市の社会実験「リポート・大津/びわ湖」

2024/2/292023年9月9日〜11月19日、滋賀県大津市 大津港の修景緑地およびおまつり広場周辺にて、社会実験「Re:Port OTSU/BIWAKO - リポート・大津/びわ湖」が開催されました。港湾・河川・公園といった管理主体が異なる区域の境目に位置し、水辺の最高なロケーションにもかかわらずイベントなどで活用する際の手続きが煩雑となっていたエリア。今回の社会実験において、官民連携により連日賑わう市民の憩いの場として、そのポテンシャルを発揮しました。社会実験に携わった官民両者に実施の経緯や結果をインタビューしました。

少年自然の家?〇〇の森? 野外施設 3選

2024/2/28「公共不動産データベース(公共DB)」から、テーマに沿って公共R不動産メンバーが気になる物件をピックアップするシリーズ。今回のテーマは「少年自然の家?〇〇の森?野外施設 3選」です!ピックアップ担当は、菊地純平さんです。

エリア開発から丁寧に積み上げてきたエリマネ団体がつくる、これからの風景とは 〜西梅田地区「TOMARIGI」プロジェクト

2024/2/21大阪・梅田の地下は、7つの駅を結び、その複雑さから「梅田ダンジョン」と呼ばれる大迷宮。大阪らしいサービス精神あふれる大阪駅前ビル地下階など大阪駅前の一大地下空間の西側、西梅田地下道に新たな風景が誕生しました。修景施設「緑のパティオ」に、可動するベンチやイスを配置し、利用者がひとりひとりニーズにあった憩いの空間づくりができる新しい公共空間へ。西梅田地下道<だから>できたと言わしめる場づくりの経緯をレポートします。

藤沢市「少年の森」のわくわくする未来をみんなで妄想するパブリックイベントを開催!

2024/2/19(株)オープン・エー(公共R不動産)では、藤沢市青少年野外活動施設「少年の森」の再整備の基本方針及び基本構想の策定支援業務を受託しています。今回の記事では、先日開催したパブリックイベントの様子をお届け!

「公共不動産データベース」担当の頭の中 #04 民間のパブリック空間

2024/2/7公共不動産活用の情報プラットフォーム「公共不動産データベース」に携わる担当者の目線から、日頃公共不動産活用について感じていることを綴ります。第4回は「民間のパブリック空間」についてです。まちの公共的な空間を担うのは公的な団体だけではありません。民間が担うパブリック空間には、考えるべき多くのヒントが埋まっています。

所沢の各所でまちを使いこなし、魅力を引き上げる二日間!社会実験「STREET PLACE CHALLENGE」&回遊プログラム「TOKOROZAWA DESIGN WALK」開催レポート

2024/1/262023年11月18日(土)19日(日)、所沢駅周辺エリアのパブリック空間を活用した社会実験「STREET PLACE CHALLENGE」が開催されました。さらに、同日開催のイベントと連携し、ガイドマップを通じた魅力発信プログラム「TOKOROZAWA DESIGN WALK」も同時開催。エリア一体の回遊性を高めながら、パブリック空間やストリートの活用可能性を探りました。当日の様子をお届けします。

公共空間のみちしるべをつくりたい「Public Space Chart(仮)」妄想会議 #03

2024/1/24公共空間のあり方も使われ方も多様化する、激動期の今、改めて「公共空間を客観的に評価できる指標をつくってみたい」という壮大な野望を抱く岸田研究員と内海研究員。名づけて「Publicc Space Chart(仮)」。妄想会議の第3回目の今回は、実際に公共空間にまつわるプロジェクトを動かす研究所メンバーの実体験も交え、どんな評価手法を目指したいかについてディスカッションします。単純化を避け、複雑なままに突き進むこの評価指標づくりはどこへ向かうのか……?!

【2023年版】公共R不動産ベスト記事TOP10!

2023/12/272023年も残りわずか。この1年、公共R不動産でもっとも読まれた記事TOP10をご紹介します!地方都市の中心市街地にある廃デパートの再生や廃校活用の事例、そして2023年に始動した公共R不動産研究所のコラム、道路活用やパークマネジメントのあり方など、バリエーション豊かなラインナップです。

各界隈が自律的に動き出す社会実験「三の丸トライアルMONTH」-長野県松本市「三の丸エリアプラットフォーム」(後編)-

2023/12/22「誰かに語りたくなる暮らし」を合言葉に、松本城三の丸エリアに位置する10の界隈が取り組みを推進する「松本城三の丸エリアビジョン」。その推進組織として、2022年12月に「三の丸エリアプラットフォーム(以下三の丸AP)」が設立されました。後編では、各界隈で実際に行われていた社会実験のいくつかをレポートします。どの現場も熱があり、あそこへ行ったら何かある、という期待感に満ちていました。

連載

公共R不動産の本のご紹介

クリエイティブな公共発注のための『公募要項作成ガイドブック』

公共R不動産のウェブ連載『クリエイティブな公共発注を考えてみた by PPP妄想研究会』から、初のスピンオフ企画として制作された『公募要項作成ガイドブック』。その名の通り、遊休公共施設を活用するために、どんな発注をすればよいのか?公募要項の例文とともに、そのベースとなる考え方と、ポイント解説を盛り込みました。

自治体の皆さんには、このガイドブックを参照しながら公募要項を作成していただければ、日本中のどんなまちの遊休施設でも、おもしろい活用に向けての第一歩が踏み出せるはず!という期待のもと、妄想研究会メンバーもわくわくしながらこのガイドブックを世の中に送り出します。ぜひぜひ、ご活用ください!