今回取り上げる本は……

『ケアのロジック – 選択は患者のためになるか』

アネマリー・モル(著)

田口陽子+浜田明範(訳)

【書評】

私たちは選択のロジックに支配されている

誰からも抑圧されることなく、自分の意志で自由に選択できることは素晴らしいことだ。そのために、選択肢が多い社会はより望ましい。公共空間の評価手法について考えている理由も、つきつめていけばそんな選択肢の多い社会をめざしているからだ。と思っていました。この本を読むまで。

『ケアのロジック』(アネマリー・モル著 2020年)は、病気に対処する方法を比較することによって、選択という理想が有する限界について語っている本です。治療が長期にわたり、かつ完治しない一型糖尿病の患者の実践から、選択のロジックに対して、医療ケアの現場で重視されるべきケアのロジックがある、と提唱しています。常に命、という最も大事なものをつきつけられ、かつ文字通り死ぬまで続く生活に組み込まれるケアにおいて必要とされるロジックは、公共空間を考えるうえでも、念頭に置くべきロジックなのではないでしょうか。この本を読んで、選択のロジックが、実際の選択の瞬間やビジネスの意思決定の場などの枠をこえ、私たちの一挙手一投足にすっかりしみ込んでしまっている、ということに気づかされ、衝撃を受けすぎたので、選択のロジックがいつでも絶対の正義なわけではない、ということを頭の片隅に置いておく必要があるのでは、と思った次第です。

本書でモルは、リベラルな社会で最も重視されていると言ってもいい「個人の選択」が、必ずしも「善い生」と、合致しないということを丁寧に説明していきます。医療の現場においても、自らの身体に関わる事柄は、国家や家長や専門家に強制されるべきではなく、十分に説明を受けた個人が、自らの責任で主体的に選択するべきだとされ、「患者の選択」は、長らく理想として掲げられてきました。しかし、たとえば「子育てがつらい」と言っている人に「あなたが選んで子どもを持ったんでしょ」と言っても何の解決にもならないように、実際のケアの現場では、「選択のロジック」とは別の実践が必要とされます。

なお、ここでいう「ロジック」とは合理的で一貫した規則を示すものではなく、「ローカルで雑多な実践の中に浮かび上がってくるなんらかのまとまりやスタイルのこと(p269)」を指します。それゆえ「ケアのロジック」は各自の実践において翻訳されるべき、変わっていくものとして描かれています。

一方で選択のロジックは明快です。たとえば、選択のロジックにおける良い決断とは、利益と不利益をバランスさせることです。市場において投資をするかどうかの意思決定はコストとベネフィットがバランスするかにかかっていますが、ケアのロジックにはそもそも固定できる変数がありません。代謝のバランス、遺伝的要因、家庭や職場の環境、外部ストレス、天候…そのすべてが体調に影響を与えるので、Aの治療の結果がBになる、というような直線的な因果関係が約束されていません。それゆえケアとは知恵と知識を実行に移すことではなく、「実験すること」であるとモルは言います。知識は因果関係を解明することにではなく、何がされうるのかを提案することに使われるのです。

また、選択のロジックにおいて、たとえばある製品が一部の消費者に適していなくても、その消費者はその製品の「ターゲット」ではない、と言ってしまえば、その人たちのことは考えなくてすみます。しかし、ケアにおいては、患者はターゲットではなくチームの一員です。同様に、市民、という広そうな概念においても、実際には市民であることを許されているのは体をコントロールすることができ、体調に左右されない啓蒙された自由な精神をもった一部の「健常な」人々であることが指摘されています。そもそも十分な選択肢に十全な状態でアクセスできる人は限られているのに、選択のロジックを絶対視することは分断を生んでしまいます。

コントロールではなく、気を配ること、だれが責任を取るかではなく、何をするのかに目を向けることで、選択を可能にすることに拘泥するのではなく、善い生をめざすことができるのではないか、とモルは投げかけています。

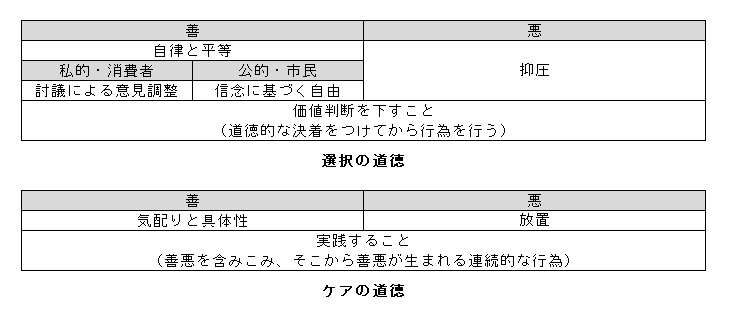

訳者の田口陽子・浜田明範による整理でも、選択のロジックが基づいている「選択の道徳」においては、選択するための自由や意見調整のプロセスが抑圧されていることが最もよくない(悪)、自律と平等の中で、可能性を全部勘案して(道徳な決着をつけてから)判断を下すことが重要である、と考えるのに対し、「ケアの道徳」においては、放置される、気にかけられないことが悪であり、実践することが大事である、と述べられています。

公共空間も、コントロールよりケア?

善い生を促すものとして、モルは公共空間にも注目しています。公衆衛生プログラムなどで、意志の力を行使することを私たちに強いる代わりに、アクセシブルなプールや整備された自転車道などといった環境が、私たちが自分自身の体をケアするよう促してくれるだろう、と期待しています。具体的な空間が善い生につながるという想定をもつことも重要です。

しかし、そうした空間に関する計画も、意思決定も、それらに活かされる目的で必要とされる評価も、「選択のロジック」に基づいているのではないでしょうか。

問題はないか?を評価するのではなく、問題はあるが改善できる、というところからスタートする。ケアのロジックは、そんなことを教えてくれる気がしました。

研究員のアディショナルノート

公共空間をケアする

矢ヶ部さん

矢ヶ部さん

松田さん

松田さん

そう、その通りだと思います。

岸田さん

岸田さん

大学院の研究室で「空間のケア」について考えていたことがあって。ケアの話を聞くと思い出すのは上野千鶴子さんなんですが、彼女はケアは一方通行のものではない、ある一瞬を切り取れば逆転する、双方向である、というようなことを『ケアの社会学──当事者主権の福祉社会へ』(太田出版、2011年)で言っています。我々設計者は、たとえばリノベーションという形で空間をケアするわけですが、ケアが双方向であると考えると、その過程で空間から僕らが大きな気づきをもらったりすることもある。ケアの道徳の中で悪として挙げられている「放置」も、ケアの提供者がケアの作業を止めることが放置につながると思うのですが、双方向である、と考えればそこが解けるんじゃないかという気がしました。どうでしょう?

松田さん

松田さん

選択のロジックにおいては関係性も時間の流れも一方向で、対象として選択できる「個人」を想定しているのですが、ケアのロジックにおいては、対象を「チーム」としてとらえているようです。ケアにおける患者はAさんという一個人ではなく、医者も患者も家族もチームであり、それに対するケアなんだ、というように考えている。医療サービスの提供者と消費者といった分断を生むことなく、全体としてよりよくするにはどうすればいいかをチームのみんなで考える、皆が対等で能動的な患者(アクティブペイシェント)であるという考え方です。選択のロジックにおいては、抑圧されない、他者から干渉されないということが重要ですが、ケアの対象者は干渉されないと死んでしまう。その意味で干渉しあう関係性というのも双方向という考え方につながっていく気がしますね。

岸田さん

岸田さん

そう考えると、公共空間とかなり親和性が高そうです。公共空間も、皆が共同で持っている、つまり「総有」(誰が所有していて、誰がサービス提供者で、ということを超えて皆が双方向にポジティブに関係しあえる状態)がある種の理想状態であると考えると、チームという言葉につながっていく気がします。今ほとんどの公共空間は、チームではなく単なるサービスプロバイダーとしての行政と消費者としての市民という、まさに選択のロジックに基づいた一方向の場所になってしまっています。でもそこから脱することが、今の公共空間に求められているのではないでしょうか。

矢ヶ部さん

矢ヶ部さん

社会教育施設について書いた記事で出した図の元となったペストフのトライアングルも近そうですね。もともとペストフは社会福祉サービスの提供主体を政府・地域・市場のトライアングルで整理しました。サービスの担い手は行政だけではないですし、それぞれのセクターの行動原理は異なることから提供の限界があることも示しつつ、一方で公共の担い手は多様に存在することができるということも示しています。僕らが今考えているPSCも「評価」と名付けた時点で、「選択のロジック」的なものだと捉えられちゃうのかな。あくまでPSCは実験と検証のフィードバックループ、測定の物差しであると考えているんだけど。

関連

公共空間のみちしるべをつくりたい「Public Space Chart(仮)」妄想会議 #02

岸田さん

岸田さん

「評価」という言葉の使い方は僕らも悩んでいますが、既存の評価手法のカウンターという意図もあるので、使っている面もあります。

内海さん

内海さん

客観的な状況の記述と、それが良い悪いという評価は本来別々のものだけれど不可分なので悩ましいと思っているところです。公共空間の評価指標でたとえば「多様性のある状態をよしとする」という項目がよく出てくるけれど、そもそも存在が想定されていない人もいるわけで、そういったことを丁寧に紐解いていく必要がありますよね。

公共空間は選択できるか

内海さん

内海さん

選択肢が多い、という状態はなんとなくいいものだと捉えているけれど、多目的な場所をめざすと無目的になって結局誰も使わない、などは公共空間にありがちな課題な気がします。個々の場所において選択肢が多いのがいいのか、エリアでみたときに選択肢が多いのがいいのかという問題もありますよね。

岸田さん

岸田さん

公共空間はそもそも選択できるのか、というのも考えてみないといけないと思いました。どんなに素晴らしくても100キロ先の公園は日常使いできないように、ある地域の人にとってはその地域の場所がよくならなければ意味がないですよね。

内海さん

内海さん

ウォーカビリティが重視されるのも、そもそも人間は日常生活であまり移動しないからですよね。公共空間は代替可能なのかを考えることは、たとえば公園がPark-PFIなどで小綺麗な空間になったことによって排除された人がいることをどう考えたらいいか、といった問題にもつながってきそうです。

松田さん

松田さん

公共空間は代替可能ではない、という立場に立って、代替不可能な場所としてどう充実させていくか、という考え方もありますね。ケアのロジックに立ち戻ると、医療現場では、「この薬を飲みますか、死にますか」みたいな極限の選択肢しかない場合に、選ばざるを得ないほうの選択肢は改善されにくい、ということが指摘されています。死なない薬ができたんだからいいじゃない、ということで、味がまずい、みたいなことは見過ごされていきがちなのですが、絶対飲まなきゃいけないなら美味しいほうがいいし、飲む回数は少ないほうがいいし、というように改善の可能性はたくさん残されているわけです。そういうものとして公共空間をとらえていくこともできそうですね。

ケアする場としての公共空間

内海さん

内海さん

地域医療の現場でも公共空間が注目されているという話を聞いたことがあります。予防的な観点からケアを届けようとすると、わざわざ病院には行かないあらゆる人がケアの対象になりえます。「ケアのための場所です」と銘打ったら絶対に来ない「アクティブな患者」に、たまたま出会える場所としての公共空間は代替不可能なのかもしれません。

岸田さん

岸田さん

公共空間の本質にだいぶ迫ってきた気がしますね。

高松さん

高松さん

公共空間をケアのロジックに当てはめてみると、いろんな見方ができそうですね。今後考える論点がいっぱい出ました。評価手法をつくるのがより大変になってきた気もしますが……

この本では選択肢の多さは否定されてないんだよね?というのは、対比すると「ケアのロジック」と「選択のロジック」は対立概念のように見えてしまうけど、そうでもなさそうだなと。例えば「コストとベネフィットを勘案して決める」ことそれ自体は各々の意思決定の話なんだけど、ただ「選択のロジック」においては個人の自己責任において選択したその結果責任はすべて選択した人に帰結すると考える。その結果責任の構造が個人を「放置」することにつながってしまうよね、というのが「ケアのロジック」の本質的な課題認識なのだと受け止めました。